Entre la urna y la jaula

¿Y si la democracia no fuera el punto de llegada, sino el nombre elegante de una derrota histórica? En La democracia como agravio, Álvaro García Linera desarma la ilusión liberal que presenta a la democracia como sinónimo de justicia, participación o inclusión.

¿Y si la democracia no fuera el punto de llegada, sino el nombre elegante de una derrota histórica? En La democracia como agravio, Álvaro García Linera desarma la ilusión liberal que presenta a la democracia como sinónimo de justicia, participación o inclusión. A contracorriente del sentido común institucional, el libro revela que la democracia ha funcionado muchas veces como dispositivo de administración del despojo, como ritual de legitimación de lo desigual.

Desde una mirada crítica, filosófica y profundamente histórica, García Linera escribe como quien camina entre ruinas: no para lamentarlas, sino para mostrar cómo fueron construidas. Como en Walter Benjamin (2008), el tiempo no es progreso, sino acumulación de catástrofes normalizadas. Y, como en Norbert Elias (1990), el orden político no es civilización, sino domesticación del cuerpo y del conflicto. Este libro no quiere reparar la democracia, sino escuchar el grito silenciado que la sostiene.

No haré aquí un resumen del libro —sería casi una falta de respeto con una obra que precisamente renuncia a ser lineal, resumible, domesticada por la estructura clásica del paper académico. Lo que me interesa, más bien, es mostrar cómo La democracia como agravio deja entrever, como hilo que no se oculta del todo en la costura, una epistemología profundamente latinoamericana. Una forma de pensar lo político que no imita ni responde al mainstream global, sino que lo desplaza sin pedir permiso: resolviendo grandes dilemas de la teoría política —como el teorema de la imposibilidad de Arrow— no desde el laboratorio lógico-formal, sino desde la historia concreta, desde la lucha, desde la herida.

En estas páginas quiero detenerme, primero, en cómo García Linera responde a dicha imposibilidad desde la historicidad plebeya, en un gesto que se aleja radicalmente de los derroteros de Amartya Sen y que nos obliga a reconsiderar qué significa pensar la elección social desde la propia historia del Sur. A partir de ahí, propondré tres momentos históricos clave (del corto, mediano y largo plazo). Primero, el balance crítico que el propio García Linera hace de la primera ola progresista latinoamericana y su paradójica relación con la forma Estado. Segundo, el debate entre los teóricos de la dependencia y el giro democrático liberal de Cardoso.

Por último, una reflexión más de fondo, más genealógica, que busca escarbar en las formas plebeyas de organización política precolonial para reimaginar una praxis democrática que supere el mito electoral occidental, que sirve de complemento histórico con el argumento del libro. Finalmente retornaré a la potencia epistémica que, sostengo, recorre como una corriente subterránea todo el libro, para pensar la posibilidad de una ciencia social futura, ucrónica, que asuma otra relación con la causalidad, el tiempo y la transformación. Porque si algo encarna el pensamiento de Álvaro García Linera es eso: un paradigma vivo, insurgente, que piensa la historia desde el presente, pero con los ojos clavados en el porvenir.

En ese sentido, más que una lectura detenida del texto, lo que propongo aquí es una conversación con sus provocaciones. Porque discutir La democracia como agravio no es solo analizar una obra singular; es abrir un espacio para interrogar el lugar desde donde pensamos, el modo en que construimos teoría y el sentido mismo del quehacer de las ciencias sociales en una región atravesada por una disputa histórica permanente. Es, en última instancia, un ejercicio de pensamiento situado que reconoce que, en América Latina, producir conocimiento es también tomar partido en la batalla por el presente.

La (im)posibilidad de la elección social: racionalidad sin pueblo

Entre los teoremas más debatidos en la historia de las ciencias sociales, pocos han tenido el impacto transversal del teorema de la imposibilidad de Kenneth Arrow (1951). En la intersección entre la economía, la teoría política y la filosofía normativa, este teorema plantea una dificultad fundamental para la idea moderna de democracia: demuestra que no existe un mecanismo de votación que pueda transformar las preferencias individuales de los miembros de una sociedad en una elección colectiva coherente, sin violar al menos una de cinco condiciones básicas consideradas razonables: universalidad o dominio irrestricto, no dictadura, independencia de alternativas irrelevantes, unanimidad (pareto eficiencia), y transitividad (coherencia colectiva).

La implicación del teorema es tan contundente como inquietante: la llamada «voluntad general», tal como la concibe el liberalismo, es lógicamente imposible. La democracia, entendida como un sistema neutral de agregación de preferencias, colapsa bajo el peso de sus propias reglas.

Pero esta imposibilidad no es neutra ni universal. Está construida sobre un supuesto fundacional: el individualismo metodológico. Arrow parte de la idea de que las preferencias individuales son estables, exógenas e independientes de los contextos sociales, deliberativos o históricos. En su marco, el «pueblo» no es un sujeto colectivo en devenir, sino una colección de individuos autónomos, racionales y aislados entre sí. Así, la paradoja que plantea no es solo matemática o formal, sino profundamente política: la democracia es imposible cuando se piensa desde el aislamiento del sujeto.

Lo interesante —y lo epistemológicamente fértil— ocurre cuando se sale de este marco. Porque resolver el problema de Arrow no es solo una cuestión técnica, sino una apuesta ontológica: ¿qué entendemos por decisión colectiva? ¿Qué es un sujeto político? ¿Dónde se forman las preferencias? Y, sobre todo, ¿desde qué temporalidades y experiencias se puede imaginar una voluntad común sin caer en el mito liberal de la suma de voluntades privadas? Será desde estas preguntas que emergerán las respuestas diferenciadas, y entre ellas, la formulación que Álvaro García Linera articula desde la historia concreta y los procesos plebeyos de constitución de lo común.

Pero antes de adentrarnos en la propuesta que García Linera elabora desde una racionalidad histórica y colectiva conviene observar cómo, dentro del mismo horizonte de racionalidad formal que dio origen al teorema, Amartya Sen logra sortear —o al menos desbordar— la imposibilidad planteada por Arrow.

Entre la imposibilidad y la agencia: la inflexión deliberativa liberal de Amartya Sen

La imposibilidad formulada por Kenneth Arrow no fue simplemente una provocación técnica. Representó un límite lógico a uno de los pilares del ideal democrático liberal: la agregación racional y coherente de voluntades individuales. Amartya Sen, reconociendo ese límite, no lo elude sino que lo enfrenta desde dentro del mismo paradigma formal, introduciendo dos giros que le otorgan aire al asfixiante escenario de la teoría de la elección social: por un lado, el desplazamiento hacia la igualdad de capacidades como criterio de evaluación del bienestar; por otro, la centralidad de la deliberación pública en la formación de preferencias.

En Collective Choice and Social Welfare (1970) y en Inequality Reexamined (1992), Sen se aparta de la neutralidad valorativa que presuponía Arrow y propone un enfoque que incorpora juicios éticos y comparaciones interpersonales de bienestar como elementos legítimos del análisis colectivo. Es decir, no se trata solo de cómo se agregan preferencias, sino de qué tipo de información y razonamientos se permiten dentro del proceso decisional.

Este giro encuentra una expresión empírica y política en Hunger and Public Action (1989), donde Sen demuestra que las democracias no son eficaces por su perfección en la agregación de preferencias, sino por su capacidad institucional para generar agencia informada. En contextos donde existe libertad de prensa, participación ciudadana y canales institucionales de respuesta, las hambrunas se vuelven prácticamente imposibles, no por una mejor matemática social, sino por una arquitectura de acción colectiva sostenida por la deliberación.

Sin embargo, a pesar de estos desplazamientos, Sen conserva un fundamento liberal: el individuo sigue siendo la unidad básica de análisis. Las capacidades son individuales, la justicia es evaluada por comparaciones entre individuos, y la deliberación ocurre en marcos institucionales formales, no necesariamente desde sujetos colectivos en devenir. En este sentido, Sen no rompe con el paradigma liberal, sino que lo amplía: abre sus márgenes, pero sin abandonar su centro epistémico[2].

Contra la geometría sin historia: la respuesta epistémica de Álvaro García Linera

Si el teorema de Arrow representa la sofisticación de una lógica sin pueblo, Álvaro García Linera se encarga de recordarnos que la historia no se deja capturar por axiomas. Frente al vértigo lógico de la imposibilidad liberal, sugiere otra imposibilidad más brutal y material: la de sostener una democracia construida para excluir.

A diferencia de los modelos que reformulan las condiciones de elección desde el cielorraso de la racionalidad individual, García Linera desarma la base misma de esa arquitectura: no es que la democracia liberal funcione mal, es que funciona demasiado bien en su tarea fundacional de domesticar lo común. No hay error técnico que corregir. Hay una voluntad estructural de excluir que sostiene, en silencio, toda la promesa igualitaria del régimen liberal. Y es ahí donde comienza la grieta epistémica.

Frente al modelo angelical de sujetos sin historia ni geografía —el homo economicus flotando entre ecuaciones— García Linera devuelve al análisis social el cuerpo, la herida y la memoria. No parte del individuo abstracto, sino del sindicato, de la comunidad, del cabildo abierto, del grito popular que no cabe en encuestas. No modela preferencias; registra insurrecciones. No especula sobre mecanismos ideales de agregación; escucha el rugido plebeyo cuando irrumpe en la escena política y la desborda. La democracia compuesta que propone no es un nuevo algoritmo de agregación, sino una epistemología material del poder popular: una forma de conocimiento encarnado en la lucha, producido por la praxis colectiva, cargado de memoria histórica y tensión constituyente.

A diferencia de Amartya Sen, que amplía la jaula pero no cuestiona sus barrotes, García Linera dinamita los cimientos. El problema no es cómo mejorar la agregación de preferencias, sino cómo trascender un orden que fetichiza la igualdad formal mientras organiza, con precisión quirúrgica, la desigualdad real. Así como Marx (2008) vio en las contradicciones del capital las semillas de su superación, García Linera observa que la democracia liberal, al negar la politicidad plebeya, produce los agravios que podrían parir una forma nueva de soberanía. No se trata de hacer más justa la lógica dominante, sino de permitir que la vida popular la desborde. De romper el contrato que nadie firmó para escribir otro desde las calles, los territorios y los cuerpos que sostienen lo común.

Aquí la lógica de Arrow —como la reforma seniana— se revela no solo insuficiente, sino epistemológicamente desubicada. Una racionalidad sin historia, sin pueblo, sin poder. En cambio, el pensamiento social latinoamericano, tal como se encarna en la propuesta de García Linera, responde desde otro lugar: frente al individualismo metodológico, pueblo organizado; frente a la neutralidad lógica, compromiso histórico; frente al modelo matemático, dolor vivido. No es una teoría sobre la democracia: es una práctica que la desborda. Una episteme con sangre, calle y horizonte.

García Linera plantea una crítica epistémica y política radical. La democracia liberal fracasa no porque haya sido mal diseñada o implementada, sino porque su forma está construida para excluir la potencia plebeya, las formas de vida comunes, y la politicidad de lo colectivo. El liberalismo necesita individuos aislados para que funcione su ficción de igualdad. Pero, como señala, el individuo sin sociedad no es una nación, es «un amasijo inútil de huesos y tendones» (García Linera, 2024, 42). Desde su experiencia en la insurrección indígena-popular boliviana y su reflexión crítica sobre el Estado, García Linera no parte del individuo, sino de la comunidad organizada, del sindicato, de la calle, de la memoria insurrecta. Su propuesta de democracia compuesta no es solo un arreglo institucional, sino una epistemología práctica del poder popular: el conocimiento de lo político surge de la lucha y de la acción colectiva, no de modelos normativos abstractos.

Aquí se rompe definitivamente con la lógica de Arrow y con el reformismo institucional de Sen: la transformación social no es la corrección de fallas del sistema, sino su desborde. García Linera muestra que la democracia liberal, al negar la igualdad real, genera los agravios que alimentan su desgaste y su posible reemplazo por formas más amplias y plebeyas de soberanía. Bajo esta lógica, deja claro que la democracia liberal no puede regenerarse desde dentro porque su arquitectura institucional está diseñada para excluir a la plebe, para blindar a las élites, para simular igualdad donde hay subordinación. Por eso insiste en que la democratización solo puede venir desde fuera y desde abajo, como irrupción plebeya que rompe el marco de lo posible y reconstituye el orden político desde nuevas bases sociales y culturales, desde lo común vivo.

Para captar la densidad política y epistémica del pensamiento de Álvaro García Linera —y lo que éste revela sobre la posibilidad de una teoría social anclada en el Sur— es necesario abrir el archivo histórico desde el cual habla. Porque su crítica a la democracia liberal no es una variación retórica sobre modelos universales, sino la expresión situada de una historia que ha producido sus propias formas de lucha, de pensamiento y de institucionalidad insurgente.

A través de tres momentos históricos clave es posible visualizar no solo la profundidad de su intervención teórica, sino también los rasgos que definen una ciencia social verdaderamente situada, en diálogo con los desafíos propios de la historia latinoamericana: una que no traduce las categorías del centro, sino que produce otras, desde otras materialidades, otros ritmos y otras urgencias. Estos momentos —la autocrítico de lo que se denominó «primera ola de gobiernos progresistas» en América Latina, el debate de la teoría de la dependencia frente a la democracia liberal y las genealogías plebeyas de la democracia en tiempos precoloniales— permiten mostrar que la crítica de García Linera no busca añadir excepciones al canon, sino escribir desde otro canon: uno que no cabe en modelos axiomáticos ni en tipologías normativas, porque está hecho de historia, de cuerpos y de revuelta[3].

Cuando el pueblo entra al Estado… y se cierra la jaula: límites y lecciones de la primera ola progresista (corto plazo)

Mientras buena parte del mundo celebraba el supuesto «fin de la historia» y la consolidación de la democracia liberal como horizonte único, América Latina abría el nuevo milenio con una pregunta mucho más audaz: ¿y si todavía se pudiera reescribir el pacto de convivencia? Así emergieron, con fuerza popular y legitimidad histórica, procesos de gobiernos progresistas, de izquierda o nacional populares. Lula en Brasil, los Kirchner en Argentina, Mujica en Uruguay, Correa en Ecuador y el propio Evo Morales en Bolivia —con García Linera como vicepresidente— configuraron un nuevo ciclo de politización de lo social. No fueron simples administraciones del Estado: fueron intentos de reconfigurar su sentido, de redistribuir el ingreso y la riqueza, de reconocer lo negado, de devolver presencia política a las mayorías históricamente excluidas.

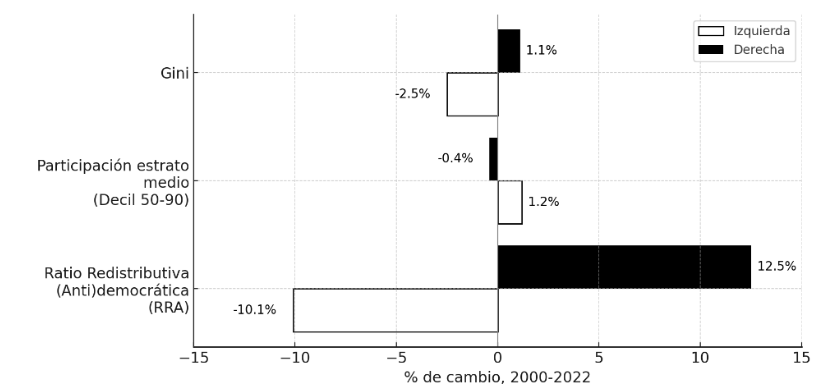

Y, sin embargo, no faltaron quienes atribuyeron sus logros únicamente al contexto económico internacional. Se habló del boom de los commodities como si la voluntad política, la lucha social y la disputa ideológica no hubiesen existido. Pero esta lectura reduccionista —reproducida tanto por economistas ortodoxos como por cierta izquierda escéptica— ignora lo fundamental: la evidencia. Como se demuestra en ¿Quién parte y reparte, se queda con la mejor parte? (Ramírez, 2024), la orientación ideológica de los gobiernos no solo marcó diferencias sustantivas en la distribución de la riqueza y el ingreso entre progresistas y neoliberales durante los años de bonanza, sino que, incluso tras la caída de los precios de los commodities, los gobiernos de izquierda tendieron a sostener agendas redistributivas progresivas, mientras que las derechas intensificaron las políticas de concentración[4].

Los primeros lo hicieron quitando participación al 1% y al 10% más rico de la estructura distributiva en favor de las grandes mayorías. En contraste, los gobiernos neoliberales —en contextos similares— privilegiaron a las élites económicas, profundizando la concentración y ampliando las brechas sociales. La voluntad política de redistribución no se demuestra solo cuando el pastel crece sino, sobre todo, cuando se achica: ¿quién paga el costo de la crisis? En ese sentido, la evidencia es clara: los gobiernos progresistas aplicaron en su mayoría una economía política anticíclica, proigualdad, mientras que las derechas ejercieron una economía procíclica, regresiva y concentradora. No se trató solo de condiciones externas: se trató, ante todo, de decisiones ideológicas y políticas a favor o en contra de las mayorías populares.

Gráfico 1. Cambio redistributivo en el ingreso nacional neto según ideología de gobierno en América Latina y el Caribe, 2000-2022 (promedio simple).

Fuente: World Inequality Database – WID.world, Elaboración: Ramírez, 2024b.

Nota: La RRA (Ratio Redistributiva (Anti)democrática) representa la relación entre la participación del 1% más rico y el 50% más bajo en la distribución del ingreso. Es un indicador sintético que refleja la orientación ideológica de la redistribución, evidenciando si esta ha favorecido a las élites o a los sectores populares. El gráfico presenta el promedio simple del cambio en cada indicador según la ideología del gobierno en el período 2000-2022.

Más allá de la discusión sobre la profundidad de la redistribución y su lógica, el problema, como lo advierte el propio García Linera, era de mayor calado. No bastaba con redistribuir la riqueza o el ingreso, ni siquiera con reconocer las identidades históricamente silenciadas. La estructura del Estado liberal —su forma, su lógica, su jaula— seguía intacta. Y es allí donde emerge una de las reflexiones más lúcidas y valientes del autor: su autocrítica radical a los límites de la primera ola. En sus palabras:

La adopción de un tipo restringido de democracia representativa y el consiguiente enfriamiento del protagonismo social insurgente, más pronto o más tarde, llevará inexcusablemente al mismo camino de monopolización de las funciones de decisión del Estado. Podrá haber entre los nuevos gobernantes más indígenas, más mujeres o representantes de procedencia indígena o campesina —lo que, desde ya, es un gran avance democrático—, pero, de volver sin más al democratismo liberal, dejando de lado las formas de protagonismo democrático plebeyo, se retornará al monopolio del poder; puede que sea con otro color de piel y otros hábitos culturales, pero seguirá siendo monopolio al fin. (García Linera, 2024: 64)

Lo que García Linera plantea aquí no es un ajuste técnico ni un llamado a la eficiencia institucional: es un giro epistémico. Reconoce que la transformación no reside en incluir a la plebe en el molde viejo, sino en romper el molde. No basta con meter al pueblo en la jaula del Estado y la democracia liberal: hay que destrozar esa jaula y parir otra forma de lo común, otra arquitectura de lo político, donde el protagonismo popular no sea una etapa transitoria, sino el corazón mismo del nuevo orden democrático. Se trata, en última instancia, de que el Estado deje de ser un dispositivo de administración de lo posible y se convierta en herramienta de invención de lo impensado.

De Cardoso a García Linera: cuando la dependencia exige desobediencia (mediano plazo)

La crítica que Álvaro García Linera despliega en La democracia como agravio puede leerse como una actualización radical —y situada— de un viejo pero aún irresuelto debate de la teoría latinoamericana de la dependencia: ¿es posible compatibilizar el capitalismo dependiente con la democracia liberal? En los años 60 y 70, pensadores como Theotonio dos Santos (1978), André Gunder Frank (1969) y Ruy Mauro Marini (1973) respondieron con contundencia: no. Para ellos, el capitalismo periférico no solo condenaba a América Latina al subdesarrollo estructural, sino que exigía, como forma política funcional, incluso el autoritarismo. En este marco, la democracia liberal no era expresión de la soberanía popular, sino fachada institucional que encubría y reproducía relaciones históricas de subordinación.

Frente a esta mirada crítica, Fernando Henrique Cardoso (1993) —especialmente en su segundo momento teórico y luego como actor político— apostó por una salida distinta. Aun reconociendo los límites del desarrollo dependiente, defendió la viabilidad de una modernización democrática dentro del capitalismo periférico. Esta posición, dominante en el tránsito entre dictaduras y democracias en los años 80 y 90, priorizó el desmontaje de los regímenes militares a través de la institucionalización liberal, incluso al costo de mantener una integración subordinada al mercado global.

Permítanme un paréntesis en dicha discusión. Es importante situar la aparente vigencia histórica del planteo de Cardoso. El matrimonio entre democracia liberal y neoliberalismo logró sostenerse durante algunos años, pero no por méritos propios, sino gracias a condiciones materiales excepcionales: la expansión económica global empujada por la revolución tecnológica de las TICs. Fue ese ciclo de crecimiento —más que un equilibrio político sostenible— el que permitió que la institucionalidad liberal pareciera capaz de absorber demandas sociales en sintonía con la histórica vocación concentradora de las élites económicas de la región sin alterar las estructuras de la dependencia.

Sin embargo, desde la crisis financiera de 2008, y ante la ausencia de una nueva revolución tecnológica de escala similar, esa costura comenzó a deshilacharse. Se desdibujaron los márgenes para redistribuir/concentrar sin confrontar, y se hicieron más visibles los mecanismos de exclusión que yacen bajo el ropaje institucional de la democracia representativa. Como se desprende del libro de García Linera, aún si surgiera un nuevo ciclo expansivo, el problema no es solo coyuntural: la forma institucional de la democracia liberal está estructuralmente diseñada para contener, cooptar o neutralizar lo plebeyo.

En efecto, García Linera ofrece una crítica estructural al modelo de democracia liberal y, en ese marco, reformula algunos postulados de la teoría de la dependencia, sin mencionarla directamente pero enfrentando problemas que ella abordó: el vínculo entre dominación económica externa y formas políticas supuestamente autónomas. Sugiere que la democracia liberal no es una forma neutral de organización política, sino un dispositivo de dominación funcional a un régimen económico global —el neoliberalismo— que ya no promete integración ni bienestar.

En lugar de concebir la democracia como una forma de liberación o de superación de la dependencia, García Linera la muestra como el ropaje institucional de una dominación estructural. Lo que hace es revertir el supuesto central de la democracia como horizonte emancipador: bajo ciertas condiciones históricas, esta democracia deviene agravio para los sectores populares (más aún cuando hablamos desde las periferias).

En este contexto, las élites no solo reproducen su poder a través de mecanismos de mercado, sino también a través de una forma estatal y jurídica que las plebes ayudaron a construir con sus luchas pero que ha sido capturada y vuelta contra ellas mismas. García Linera enfatiza que los avances democráticos —derechos civiles, políticos y sociales— fueron conquistas de luchas populares, muchas veces contra los propios Estados liberales, y que la democracia liberal actual —cuando no está respaldada por expansión económica y bienestar— se transforma en una forma de exclusión, al monopolizar la representación y vaciarla de contenido plebeyo.

Así, en lugar de seguir pensando en la democracia liberal como solución a la dependencia (como algunos teóricos de la transición democrática propusieron), García Linera la considera parte del problema. Su respuesta al dilema de la dependencia no pasa por una simple reforma democrática, sino por una democracia compuesta, donde lo plebeyo y lo comunal —formas no institucionalizadas de participación— se conviertan en fuentes de soberanía real.

De esta manera, podríamos decir que García Linera reinterpreta el debate sobre la dependencia a través del concepto de «democracia como agravio»: ya no se trata solo de la subordinación económica externa, sino de cómo el andamiaje institucional interno —formalmente democrático— se vuelve un obstáculo para la igualdad efectiva y una expresión de dominación poscolonial. En este marco, su posicionamiento se muestra claramente más cercano a las lecturas marxistas de Marini o Gunder Frank que al optimismo institucionalista de Fernando Henrique Cardoso: no hay modernización democrática posible sin transformación radical de las estructuras que sostienen la desigualdad. Y no hay emancipación posible dentro de una forma política que convierte el derecho en simulacro y la soberanía en monopolio.

Cuando fuimos democracia: genealogías plebeyas frente al mito occidental (largo plazo)

El debate sobre la democracia suele partir de un supuesto no declarado: que su origen es occidental, que su arquitectura moderna se gestó en las revoluciones burguesas y que su forma liberal representa el clímax de la civilización política. Pero ¿y si no fuera así? ¿Y si los pueblos del Sur global no solo tienen derecho a nuevas formas de democracia, sino también genealogías propias que ya la practicaban antes del colonialismo?

Vale la pena mirar atrás. Las crónicas coloniales —incluso las redactadas desde el prejuicio eurocentrista, como las de Juan Ginés de Sepúlveda (1997)— registran que muchos pueblos originarios de la llamada Nueva España contaban con formas institucionales que combinaban la elección de autoridades, la rotación de cargos y el rechazo a la propiedad hereditaria. En sus Tratados y debates, tanto Sepúlveda como Bartolomé de las Casas dan cuenta de sistemas comunales en los que el poder no se concentraba, la propiedad era colectiva y la producción estaba al servicio de la reproducción de la vida.

En esos sistemas la legitimidad no provenía de la sangre ni del capital, sino de la comunidad. La democracia no era una excepción regulada, sino una práctica enraizada en la vida cotidiana. Mientras Europa aún celebraba monarquías hereditarias y latifundios feudales, los pueblos andinos, mesoamericanos y amazónicos —con sus diferencias internas— gestionaban territorios comunes, elegían cargos por consenso, y regulaban la acumulación para impedir la concentración.

Lo importante aquí no es idealizar el pasado, sino desarmar la linealidad del relato dominante. Si la democracia no es una invención europea, entonces la historia no es un ascenso hacia el liberalismo, sino una disputa sobre las formas de lo común. Y si en estas tierras ya existieron prácticas institucionales comunalistas, su memoria no es arqueología: es posibilidad. Desde esta clave, la crítica de García Linera se vuelve aún más potente. Porque muestra que el problema de la democracia no es solo su formato representativo, sino su conexión estructural con un régimen económico basado en la apropiación privada, la mercantilización del tiempo y la exclusión material. No hay democracia posible sin vida digna. No hay libertad en una sociedad que niega el alimento, el territorio y el tiempo compartido.

Por eso, más que reformar reglas, se trata de disputar lógicas. Una democracia comunal —una comunalicracia[5]— no es un folklorismo institucional: es una crítica material al orden liberal. Propone otra arquitectura de poder: sin concentración, sin acumulación infinita, con tiempo para deliberar y cuidar. No es otra cultura: es otra economía política. Es la convicción radical de que sin justicia material, la libertad es una mentira decorada.

No existe régimen democrático posible si se separa de su metabolismo económico. La política no flota en el aire: se encarna en estructuras de acumulación, en relaciones materiales, en ritmos de producción y reproducción de la vida. El error —tan liberal como funcional— ha sido pensar que la democracia puede discutirse al margen del modo de acumulación, como si el voto bastara para redistribuir la riqueza, el tiempo o el poder. Pero no hay democracia sin propiedad común, sin soberanía alimentaria, sin control social del excedente. Por eso debe quedar claro que el modo de acumulación también es una forma de gobierno: decide quién come, quién descansa, quién muere.

Discutir la democracia sin tocar la economía es como hablar de libertad en una jaula con piso de oro. Si queremos pensar democráticamente, entonces habrá que democratizar también la forma en que producimos, distribuimos y habitamos la vida.

Ucronía y democracia compuesta: hacia una epistemología de la transformación social.

Después de haber desmontado las promesas incumplidas de la democracia liberal y su carácter estructuralmente excluyente, Álvaro García Linera cierra La democracia como agravio con una propuesta que no es simplemente una reforma institucional, sino una verdadera ruptura epistemológica: la democracia compuesta. Esta noción no designa un nuevo mecanismo de agregación ni una mejora técnica en los procedimientos representativos. Se trata de una forma de organización política que integra lo plebeyo, lo común y lo material como fuentes activas de soberanía. En palabras de García Linera, es una democracia donde la representación no monopoliza el poder, sino que convive con formas directas y colectivas de protagonismo popular.

Es en este horizonte donde se abre paso el debate epistemológico relativo a la necesidad de construir una «teoría ucrónica de la transformación social» (Ramírez, 2019; 2025). Esta perspectiva se inscribe en una crítica radical a los presupuestos epistemológicos de la modernidad, que conciben la causalidad exclusivamente como una línea que va del pasado al presente. Frente a ello, se propone —en diálogo con autores como Terrence Deacon (2012)— una epistemología de la causalidad futura: el presente no solo es producto de lo que fue, sino también de lo que aún no es, pero ha sido soñado, deseado y luchado colectivamente.

Esta concepción piensa radicalmente la forma de hacer ciencia social. Ya no se trata solo de representar el mundo tal como es, ni de explicar únicamente su devenir desde los hechos pretéritos, sino de comprender cómo los futuros deseados organizan el presente. Los proyectos colectivos, las utopías políticas, los sueños compartidos —aunque aún no realizados— actúan como fuerzas causales reales que orientan la acción, la estructuran, e incluso, muchas veces, la materializan, porque no solo somos lo que hacemos, sino lo que soñamos.

García Linera es el pensador que en América Latina mejor encarna esta lógica epistemológica. Su insistencia en escribir para transformar, su atención a las insurrecciones populares más que a los modelos ideales, y su lectura del Estado y la democracia como campo en disputa, reafirman que la objetividad también se juega en la transformación de la materia. Desde su praxis política hasta su elaboración teórica, hay en él una constante apelación a pensar el presente desde lo que aún no es, pero puede y debe ser. Esta mirada se entrelaza con la tesis 11 de Marx: la filosofía no debe limitarse a interpretar el mundo, sino a transformarlo.

Por eso, la democracia compuesta no es un nuevo arreglo institucional: es un horizonte epistemológico y —bajo esta mirada— también político. Implica asumir que el saber social no nace de lo que ya está, sino de lo que falta. Que el análisis no se completa con datos, sino con deseos y acción colectiva. Que toda teoría crítica debe ser también un acto de imaginación radical colectiva. Así, la «teoría ucrónica de la transformación social» es una invitación a construir una ciencia social distinta: una que no solo describa lo real, sino que se atreva a disputarlo. Una ciencia de la incompletud, que reconozca que en toda ausencia hay una potencia política. Una ciencia que, como la democracia compuesta, se funde con la práctica, con el cuerpo y con la memoria viva de quienes luchan por lo que todavía no ha sido, pero ya se organiza en el presente como posibilidad.

Fuente: Jacobinlat - Agosto 2025