La Universidad pública frente a la embestida anarcocapitalista. Resistencias, aprendizajes y encrucijadas

Desde el inicio de su mandato, el presidente Milei dejó en claro que uno de sus objetivos de fondo es destruir la Universidad pública, gratuita, cogobernada y de calidad. La resistencia colectiva y múltiple golpeó al gobierno nacional, que debió retroceder parcialmente durante 2024. En 2025, con los aprendizajes de las luchas recientes, continúa la resistencia para frenar el fascismo oscurantista y la austeridad.

La austeridad y el terraplanismo como políticas de Estado

Javier Milei fue electo presidente de Argentina en noviembre de 2023. Su elección representa parte del crecimiento global de las ultraderechas que buscan eliminar derechos y desarticular la resistencia social al avance de un capitalismo cada vez más brutal. En ese proyecto, el ataque a las universidades públicas se ubica en un lugar privilegiado.

El discurso paleolibertario del anarco-capitalista Milei ataca el corazón del neodesarrollismo. El Estado aparece como la causa de todos los problemas, o al menos como un estorbo para que la meritocracia popular opere sin restricciones. Podríamos asumir que este es un fenómeno político reciente o nacido en el vacío, pero sabemos que no es así. Parafraseando a Semán y sus coautores, las bases del apoyo de masas a la destrucción del Estado social “está entre nosotros” desde hace tiempo. Desde el inicio de la crisis transicional del neodesarrollismo iniciada alrededor de 2012 (Féliz, 2024) se aprecia una valoración más consciente “del valor de la libertad, la afinidad con el libre mercado a ultranza, la crítica de las instituciones igualitarias y públicas, con el repudio creciente al legado kirchnerista” (Semán y Welschinger, 2023) que se expresa en la consolidación de un espacio de centro derecha novedoso en el campo electoral. La combinación de un discurso anti-estatista y favorable a la iniciativa individual (es decir, en el campo de sentidos construido por el emprendedurismo) abrió el camino a formar el núcleo duro de una coalición socio-política de ultraderecha. Ello puso en crisis las bases de los acuerdos construidos en Argentina a la salida de la última dictadura cívico-militar-eclesial (1976-1983). La crisis económica de largo aliento opera como una guerra de desgaste contra las clases populares (Féliz, 2024) que progresivamente pone en crisis la democracia como sistema de representación política y el Estado social como forma de promoción de la “justicia social” (Borovinsky et al., 2024).

Ya en la campaña electoral de 2023 Milei había planteado sin disimulo su intención de llevar la austeridad a las universidades públicas del país. Esta iniciativa era parte de una mirada más general que busca destruir todo lo público y que en la práctica combina el uso de la “motosierra” y la “licuadora”. La misma se expresó en una política de vaciamiento similar a la aplicada en otros espacios del Estado: recortes presupuestarios masivos en gastos básicos de funcionamiento, caídas salariales históricas, ajuste en las condiciones de vida de quienes ven en los estudios universitarios una posibilidad de ascenso social y destrucción de la infraestructura del sistema científico y técnico que se desarrolla mayormente en las universidades nacionales (UUNN) en articulación con organismos como el CONICET, INTA, INTI, CNEA y otros. Con estas acciones, el gobierno busca desarticular uno de los espacios clave para el desarrollo de innovaciones sociales y técnicas, para la formación de profesionales comprometidos y capacitados, y la producción de pensamiento crítico.

Los argumentos de Milei contra el sistema universitario público son varios. Primero, creen que el Estado no debe sostener la educación pública de nivel superior cuando el servicio podría ser provisto por empresas privadas. Milei y sus ideólogos ven en la Universidad una amenaza permanente a sus proyectos de venta del patrimonio público y entrega de la soberanía nacional. Además, asumen que la Universidad pública es un espacio de producción de saberes, prácticas y cuerpos capaces de cuestionar el terraplanismo imperante en las nuevas derechas globales, de las cuales el proyecto de La Libertad Avanza (LLA) no es sino una de las versiones más mediocres y payasescas (pero no por eso, menos peligrosa).

Por otra parte, afirman que las universidades públicas son meros sitios de “adoctrinamiento” de las personas que allí asisten, y desde donde se promueven ideas de “izquierda”, de expansión de la hegemonía “woke” (progresista) y el socialismo. En esa línea, la ultraderecha busca desvalorizar el papel social de la Universidad como mecanismo de producción de profesionales comprometidos. Para ello, propala un discurso que cuestiona el rol de la educación superior, afirmando su inutilidad siquiera para conseguir un empleo más calificado (Cronista.com, 2025). El relato oficial pretende reducir la formación superior a meras técnicas, pasibles de ser reemplazadas por cursos, capacitaciones o incluso aplicaciones de inteligencia artificial. Ven a la Universidad como fábrica, donde prima la métrica (crédito, horas cátedras, papers) por sobre los procesos de coproducción de saberes y prácticas dentro de la institución y en la comunidad.

En esa la clave opera el ataque neo-reaccionario a la Universidad. Ideólogos de lo que se denomina iluminación oscura (Land, 2022; Stefanoni, 2025) piensan a las instituciones de educación superior como productoras de un saber que (en su momento crítico) puede cuestionar el status quo capitalista, y por lo tanto sirven para abrir las potencias colectivas para el cambio social. Los agentes de la neoreacción (que incluyen a los dueños de las principales empresas tecnológicas como Elon Musk de Tesla, Jeff Bezzos de Amazon, o Mark Zuckerberg de Meta/Facebook) se encuentran en una cruzada contra las instituciones democráticas y republicanas instauradas por las luchas colectivas en el centro del capitalismo. Esta es una batalla contra lo que ellos entienden es una “teocracia atea” –que denominan “La Catedral”– capaz de dominar las mentes e incluye a las universidades, la prensa y la “cultura” en general. Estos actores neorreaccionarios buscan construir una nueva forma de gestión de lo común basada en estructuras imperiales, donde las formulaciones de la democracia liberal (aun con todas sus limitaciones) pasen a un segundo plano. Por ello, muchos de sus seguidores, fantasean –no casualmente– con la idea de “Milei Emperador”.

El ajuste de Milei… Año 1

El gobierno de Milei viene desarrollando una política de austeridad brutal en el Estado nacional y promoviendo ajustes sustantivos en las provincias y municipios. La austeridad se expresa formalmente en la búsqueda de un superávit fiscal suficiente para garantizar el pago de la deuda pública y “aniquilar” la inflación. Ello se ha organizado en torno a dos políticas generales denominadas ilustrativamente como la “motosierra” y la “licuadora”. La motosierra remite a la reducción y eliminación despiadada de instituciones, programas y oficinas estatales, forzando el despido masivo de las y los trabajadores más precarizados dentro del Estado. En 2024, la planta de personal estatal a nivel nacional se redujo casi un 10%. Si bien los despidos fueron generalizados, la motosierra se concentró especialmente en la desarticulación de espacios y políticas orientadas a proteger a minorías y sectores vulnerables: eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad creado en 2019, la supresión del INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) creado en 1995, o el cierre de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), creada para ayudar en la búsqueda de niñeces apropiadas ilegalmente durante la última dictadura militar (1976-1983). Comenzando el 2025, el gobierno aceleró la motosierra, produciendo despidos masivos en los Espacios de Memoria y en áreas sensibles en el Ministerio de Salud, como el Hospital Nacional en Red “Lic. Laura Bonaparte” (único hospital nacional de salud mental), los programas de VIH, ITS, y Tuberculosis, el Hospital pediátrico “Prof. Dr. Juan P. Garrahan”, entre otros.

En paralelo, el ajuste en el gasto público se ha concentrado en la “licuadora”, que remite básicamente a congelar o aumentar por debajo de la inflación el gasto en determinados rubros relevantes, de manera de reducirlos progresivamente en términos reales. En tal sentido, el gasto del Estado nacional se ha achicado en casi 30% respecto de la inflación durante 2024, con caídas concentradas en el gasto en seguridad social (pensiones y jubilaciones, y programas sociales canalizados a través de organizaciones sociales y comunitarias), en educación y ciencia (principalmente, universidades públicas nacionales y organismos de ciencia y técnica), en salud (hospitales públicos nacionales), subsidios al precio de servicios públicos (como agua, electricidad, transporte), y obras de infraestructura (desde reparación de edificios públicos a obras de agua potable o construcción y reparación de carreteras). El superávit fiscal se ha conseguido sobre la base de la destrucción del capital social colectivo acumulado en décadas y la precarización aún mayor de la vida común.

Con esa visión general, desde el primer día las UUNN fueron objeto de un ataque sistemático por parte del nuevo gobierno. En los primeros meses del 2024, el gobierno nacional congeló el presupuesto destinado a educación superior. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) el gasto público en el sector cayó un 31% en términos reales en los primeros siete meses de 2024, en comparación con igual período del año anterior. Los salarios reales de las y los trabajadores docentes y Nodocentes (administrativos, técnicos y de servicios generales) se redujeron en un 24% entre diciembre de 2023 y julio de 2024.

Según el último informe oficial “Síntesis de Información Universitaria”, el sistema universitario público de Argentina en 2022 incluía 57 universidades nacionales, con alrededor de 2,06 millones de estudiantes, 241 mil docentes y 58 mil Nodocentes. A diferencia de otros países, la educación superior pública es gratuita y las universidades estatales funcionan dentro de un régimen de autonomía política y autarquía financiera, con un sistema de cogobierno que incluye la participación de todos los estamentos de las mismas (docentes, Nodocentes, estudiantes y graduados). Esta situación es conquista de las luchas históricas de la comunidad universitaria desde la reforma de 1918 y las resistencias al intento privatizador de 1995 cuando se aprobó la actual Ley de Educación Superior (LES). En este último caso, la resistencia –liderada por el movimiento estudiantil– bloqueó el intento de arancelamiento (Talamonti, 2008), aunque la LES –todavía vigente– permitió el avance de un proceso amplio de neoliberalización del sistema universitario. Aun así, las UUNN persisten como elementos clave en la batalla por construir una sociedad más justa; si se quiere, la contracara de la “batalla cultural” del gobierno anarco-capitalista.

Organización y lucha contra el ajuste en la Universidad

Hacia marzo de 2024, las autoridades universitarias (nucleadas en el Consejo Interuniversitario Nacional –CIN–, integrado por las y los rectores o presidentes de las universidades públicas) y los sindicatos docentes, Nodocentes y estudiantiles señalaban que de seguir esta dinámica, las universidades cerrarían su puertas en el segundo semestre.

Frente a esa coyuntura, en una iniciativa inédita se conformó un Frente Gremial Universitario (FGU) para articular entre las organizaciones mencionadas, acciones de resistencia y protesta. Ello comenzó llevando las clases universitarias al espacio público como forma de “visibilizar” el conflicto y promover la discusión colectiva frente a la austeridad. En pocas semanas, esas múltiples clases públicas, movilizaciones locales y paros fueron sucedidas por la convocatoria el 23 de abril de 2024 a una movilización al Congreso de la Nación, con réplicas en las principales ciudades del país, la mayoría de las cuales tienen universidades nacionales. Según distintas estimaciones, esa movilización superó el millón de personas en la ciudad capital y otras 500 mil en el resto del país (Féliz y Deledicque, 2024). Las movilizaciones sumaron no sólo integrantes de la comunidad universitaria sino también convocaron a sindicatos de otros sectores, organizaciones sociales y miles de personas no organizadas.

Frente a la masiva movilización, un gobierno por otra parte inconmovible, se vio forzado a aumentar el presupuesto de los “gastos de funcionamiento” de las universidades públicas en un 270%. Estos gastos incluyen el pago de servicios, gastos de limpieza, compra de libros y otros rubros similares. Sin embargo, solo representan entre el 5% y el 10% del presupuesto de cada universidad. El resto del presupuesto se destina a salarios de docentes, Nodocentes y autoridades (que son también docentes), y su crecimiento permaneció por debajo de la inflación. Además, se mantuvieron congelados los gastos en obras de infraestructura para la construcción, reparación y mantenimiento de edificios, aulas o laboratorios.

La inflexibilidad del gobierno llevó al Frente Gremial Universitario a continuar con las acciones de protesta. Estas incluyeron la multiplicación de los paros y huelgas en todo el país, la realización de más clases públicas y nuevas iniciativas como las marchas de antorchas en distintas ciudades o “ferias de ciencias”, entre otras. En agosto de 2024, el segundo semestre del año inició con paros que se ampliaron y extendieron en escala e intensidad.

A su vez se buscó que el Congreso de la Nación interviniera en la discusión. A tal efecto, el CIN y el FGU promovieron la aprobación de un proyecto de ley que consiguiera recuperar la pérdida salarial desde comienzos de año, y a partir de allí indexara los salarios a la inflación, que en la segunda mitad de 2024 persistía elevada. A lo largo de varios meses de discusión y negociación, el proyecto avanzó en el Parlamento y logró la aprobación de las Cámaras de Diputados y de Senadores. Esos debates fueron acompañados por más acciones callejeras que convergieron en una nueva movilización nacional el día 2 de octubre de 2024. Esa movilización frente al Congreso de la Nación fue también muy masiva y acompañada en todo el país por acciones locales.

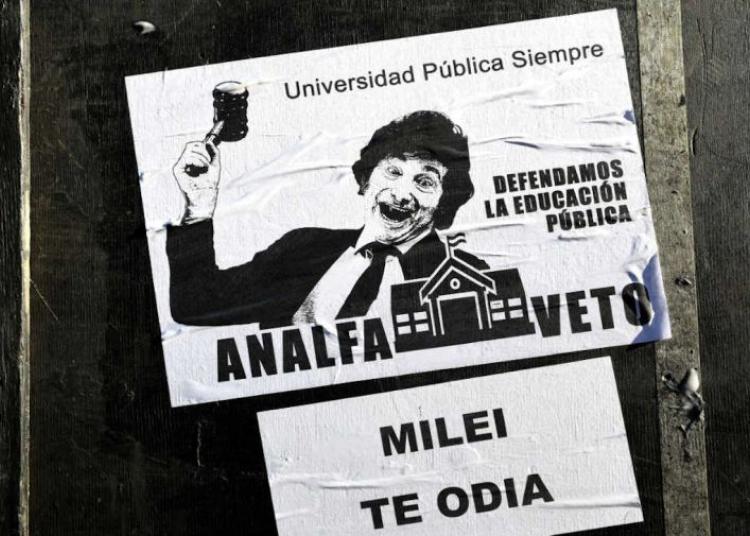

Una semana después de que el proyecto de ley fuera aprobado, el presidente Milei lo vetó, acusando a las y los legisladores de ser “degenerados fiscales” que buscaban poner en riesgo el superávit fiscal que el gobierno quería sostener. La paradoja era que el proyecto aprobado tenía un costo fiscal –estimado por la OPC– de solo 0,14% del PBI (producto bruto interno). Unos meses antes, el gobierno había logrado (en el marco de la Ley Bases votada) la aprobación de una reducción en el impuesto a los bienes personales (que pagan solo unas 100 mil personas de altos ingresos) cuyo costo en pérdida de recaudación impositiva rondaba el 0,41% del PBI, es decir tres veces más.

Si bien el Parlamento podía rechazar el veto presidencial, para hacerlo debía conseguir ⅔ de los votos en cada una de las Cámaras. En negociaciones denunciadas como viciadas por prácticas corruptas e intercambio de favores, el gobierno de Milei logró impedir que el Congreso lo rechazara.

El veto presidencial desató un proceso de multiplicación de acciones de resistencia en las universidades públicas. En ese momento, el movimiento estudiantil ganó la iniciativa y durante varias semanas entre octubre y noviembre de 2024 llevó adelante un sinnúmero de tomas de los principales edificios (rectorados y facultades) en decenas de universidades en todo el país. Estas acciones fueron complementadas por una nueva sucesión de huelgas convocadas por los sindicatos docentes y Nodocentes.

Si bien las acciones no lograron evitar ni hacer retroceder el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, sí consiguieron que el gobierno tuviera que ceder parcialmente. De esa forma, en octubre de 2024 docentes y Nodocentes recibieron una recuperación salarial significativa (6,8%, bien por encima del 1% que recibió el resto de los trabajadores del Estado nacional) y se reestableció un piso salarial (garantía salarial) para docentes y Nodocentes de menores salarios. Esto no resolvió el conflicto, pues en noviembre de 2024 los salarios persistían alrededor de 25% por detrás de los valores previos al gobierno de Milei.

La masividad de las movilizaciones y la multiplicación de las acciones de protesta generaron un clima social de apoyo a la lucha de docentes, Nodocentes y estudiantes a nivel nacional. Las encuestas de opinión indican claramente que el sistema de universidades públicas gratuito y de calidad es ampliamente valorado por la comunidad: en octubre de 2024, el 80,7% de las personas señalaron estar de acuerdo en que las universidades facilitan el mejoramiento de las condiciones de vida de los argentinos (Página/12, 2024). Sabiendo esto, el gobierno intentó trasladar el debate desde el problema salarial y presupuestario (eje de las luchas) hacia la demanda por mayor transparencia en el uso de los gastos por parte de las universidades. Milei comenzó a enfatizar la necesidad de realizar “auditorías” en el gasto de un sistema de universidades que tiene amplia autonomía de gestión otorgada por la Ley de Educación Superior y la Constitución Nacional. El intento del gobierno de desviar la discusión ignora que todas las universidades públicas atraviesan periódicamente numerosos procesos de auditoría y control interno y externo. En este último caso, es la AGN (Auditoría General de la Nación) bajo control del Parlamento la que se encarga de desarrollar esas auditorías. Buscando ensuciar el debate y desviar la atención, el gobierno de Milei niega la realidad con falsos argumentos. Pero ya sabemos que mienten, mienten, que algo quedará…

Mientras tanto, en septiembre de 2024, el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) presentó en el Congreso de la Nación el proyecto de presupuesto de gastos y recursos para el año 2025. En el mismo, las partidas de gastos para las universidades nacionales eran aún más bajas que en 2024. De todas maneras, por segundo año consecutivo, el presupuesto para el Estado nacional no se discutió ni se votó en el Congreso. Sin presupuesto aprobado, el PEN ejecuta los gastos para el sistema universitario actualizando arbitrariamente el último proyecto aprobado (para el 2023, votado en diciembre de 2022).

Como prometió en la campaña electoral, la negativa a garantizar el financiamiento de las universidades indica que el objetivo del gobierno no es tan sólo llevar adelante un recorte en el gasto público, donde las universidades nacionales representan una pequeña proporción. En realidad, hay un objetivo aún más amplio: ahogar a las universidades nacionales para promover su arancelamiento como paso previo a su privatización definitiva o su traspaso a las provincias. El sistema público de universidades nacionales es parte esencial del proceso de producción de conocimientos de alta calidad (que incluye desde centrales nucleares a satélites, de vacunas contra el COVID-19 al desarrollo contra enfermedades endémicas en la región como el dengue) y la promoción del ascenso social por la vía de la educación.

La resistencia social colectiva frente al proyecto oficial de destrucción de la Universidad pública, gratuita y cogobernada en Argentina se multiplica. Si bien luego de más de un año de gestión, el gobierno de Milei todavía muestra una importante capacidad para promover el recorte presupuestario, la comunidad universitaria sigue trabajando para construir una fuerza social capaz de revertir el programa anarco-capitalista.

2025: El ajuste continúa

El inicio de 2025 mostró un importante reflujo en las acciones y una fractura parcial de la articulación intersindical (el Frente Gremial de Universidades Nacionales) que había logrado potenciar la lucha. A su vez, el conjunto de rectores y rectoras nucleados en el CIN comenzó subrepticiamente a retirar el apoyo explícito a la demanda colectiva. Si a comienzos de 2024 se anunciaba el potencial cierre de las UUNN si no se aprobaba un aumento presupuestario, a comienzos de 2025 ese elemento salió del relato oficial en la comunidad universitaria. Por su parte, el movimiento estudiantil que había aportado masividad, también entró en modo pausa.

Las iniciativas del gobierno han sido ratificadas desde comienzos de 2025 con un presupuesto que pretende condenar a las UUNN a languidecer. La Decisión Administrativa 3/2025 que, por segundo año consecutivo, prorrogó el Presupuesto Nacional 2023, otorga a las UUNN tan sólo 3,3 billones de pesos, menos del 50% de lo pedido por el CIN. Con ese presupuesto, sólo podían pagarse los salarios hasta septiembre. En enero de 2025 el gobierno aprobó una masa de salarios para el conjunto de docentes y Nodocentes universitarias que contemplaba un aumento salarial igual a cero (0) para el resto del año. Por otro lado, el dinero asignado por el Poder Ejecutivo a las UUNN para el rubro “gastos de funcionamiento” en enero de 2025 aumentó sólo 103% en relación a enero de 2023, mientras la inflación en ese período fue de 552%: la caída en términos reales es cercana al 70%. En junio de 2025, un segundo decreto (425/25) amplía nuevamente las partidas universitarias, pero deja el presupuesto total para el año por debajo del monto del año anterior (Lavecchia, 2025). Con este aumento se garantiza el pago de los salarios ya acordados para el conjunto del año (sin nuevos aumentos proyectados ni incluídos) y nada más. Según CONADU Histórica, el presupuesto universitario pasó del 0,72% del PBI en 2023 a un estimado de 0,43% para 2025.

Un año nuevo, despertar de la modorra

En ese contexto, el año comenzó con la sensación de que algo se había roto. Hasta mediados de marzo casi no hubo acciones convocadas por los sindicatos. Las principales asociaciones docentes (CONADU y CONADU Histórica) mostraron grietas y las dirigencias arrancaron el año titubeando. Al mismo tiempo, el sindicalismo Nodocente, nucleado en la FATUN, retornó a un clásico vandorismo a la inversa (en lugar de golpear para negociar, comenzó a negociar sin luchar). En 2025, ese sector negoció con el gobierno –sin acciones contenciosas nacionales o coordinadas– compensaciones parciales por encima de los aumentos salariales generales otorgados. Primero, consiguieron complementos no remunerativos para las categorías inferiores, y más adelante, para las categorías intermedias. Esto buscó mejorar los aumentos salariales otorgados unilateralmente por el Estado nacional, siempre por debajo de la inflación.

Para el conjunto de las y los trabajadores de las UUNN, la negociación paritaria brilló por su ausencia y pasó de ser irrelevante (porque el gobierno nacional no negociaba) a inexistente (simplemente, se suspendieron las reuniones).

En ese marco, el movimiento estudiantil mantuvo niveles históricamente bajos de participación y acción autónoma o coordinada. No está claro si ello es un reflejo reformista de las organizaciones gremiales estudiantiles o la respuesta a un giro conservador de sus bases. Sea lo que sea, la situación económica general y la emergencia presupuestaria en las universidades no da lugar a tener actitudes dubitativas.

Frente a un ajuste contínuo, el reclamo contra el potencial cierre de las universidades desapareció de la agenda. Sin explicaciones claras, el CIN recuperó su histórico rol como patronal sin matices, y prácticamente olvidó el reclamo general, y en particular el salarial.

En torno a mayo de 2025 comenzó a visibilizarse la iniciativa parlamentaria de un nuevo proyecto de Ley de Financiamiento Universitario. El mismo fue presentado a finales de ese mes. Notablemente, el nuevo proyecto de ley envía la recuperación salarial al espacio de las paritarias a diferencia del proyecto aprobado en 2024, que obligaba al Poder Ejecutivo a aumentar inmediatamente los salarios para recuperar lo perdido desde diciembre de 2023.

Desde el aumento logrado en octubre de 2024, los salarios básicos de docentes y Nodocentes (sin adicionales) continuaron la tendencia decreciente frente a la inflación. La pérdida salarial está poniendo creciente presión sobre las condiciones de vida de las y los trabajadores de las UUNN, que empiezan a abandonar sus empleos (FCE-AGD-UBA, 2025). La llamada “vocación” no compensa la pauperización, y en algunas áreas el porcentaje de renuncias entre docentes y Nodocentes es preocupante para la continuidad de las actividades (Alonso, 2024). Sin un cambio urgente en esta tendencia, la Universidad morirá desangrada. Todo marcha de acuerdo al plan (TMAP) del gobierno, parece. Y a veces, parece que las direcciones sindicales alegan demencia, a pesar de la creciente preocupación al interior de la comunidad universitaria.

Sin embargo, es significativo que en el cierre del primer semestre del año 2025 se acrecentó la presión interna en las organizaciones sindicales para acelerar y radicalizar acciones. En asambleas por Facultades, las y los docentes expresan su rabia, desazón y vocación de lucha. En ese contexto, es preocupante escuchar a referentes sindicales docentes relativizando las acciones de protesta frente a la necesidad de priorizar la defensa de las organizaciones sindicales: ¿qué mejor defensa para los sindicatos que ponerlos al servicio de la lucha colectiva que tantos reclaman?

El personal Nodocente también comienza a expresar esa sutil presión desde abajo. El movimiento estudiantil llega, un poco tardíamente, y comienza a manifestar la necesidad de visibilizar el conflicto y activar. En junio de 2025, en reunión del Frente Sindical, el CIN y la estudiantil Federación Universitaria Argentina (FUA) convocaron a juntar firmas para apoyar el nuevo proyecto de Ley. El Frente Sindical apoyó la moción y planteó realizar acciones para la última semana de junio con la consigna “Prendete a defender la Universidad Pública”. Si bien se habló de una nueva Marcha Federal Universitaria, las acciones decantaron en una jornada de paros docentes (sin paro Nodocente) con Marchas de Antorchas locales.

En un año electoral, y con la principal referente opositora detenida (Cristina Fernández de Kirchner), se empiezan a mover las articulaciones de un movimiento universitario que necesita reencontrarse con sus tradiciones de lucha y acción para sobrepasar, como en 2001, las barreras que ponen sus organizaciones gremiales, y desbordarlas. Nada está escrito, pero comienzan a aparecer signos de que despertamos de la modorra.

Aprendizajes colectivos: la lucha sirve y es inevitable

La experiencia colectiva de la lucha y la acumulación de fuerzas permite recoger una serie de aprendizajes. Hay que retomar la idea de que el cambio social se construye desde abajo y sin permiso, en la lucha y a través de ella, pescando en las resistencias del pueblo aquello que suma, multiplica y, por lo tanto, funciona como catalizador. La clave está en encontrar nuevos horizontes que articulen la rabia y la indignación ante un mundo cruel e injusto (Lorde, 2003; Vronsky, 2024), frente al odio que, por momentos, la derecha logra condensar tan eficazmente.

Partiendo desde nuestra posición como parte del pueblo, es desde donde podemos encontrar la verdad del ajuste. No alcanza con describirlo, hay que sentirlo. Por eso, la lucha sirve si la impulsamos desde los lugares de trabajo y estudio en la Universidad, y que no sirve quedarse esperando que “alguien haga algo” (gremios, “dirigentes” políticos o sindicales) si nosotras y nosotros no hacemos nada. Es clave salir de cierta inercia en la que las organizaciones populares han entrado producto de la desesperación por el avance de la ultraderecha, por efecto de la violencia y persecución, y por la crisis de la estrategia de integración neodesarrollista al Estado.

No luchar no es opción. Hay que abandonar una frase que en 2024 ha circulado mucho, sobre todo entre el progresismo desmoralizado: “fingir demencia”. La vida no puede discurrir como si nada estuviera pasando. Hay que recuperar las utopías en el sentido propuesto por Eduardo Galeano, como horizonte que guíe nuestras prácticas en el presente. De nada sirve deprimirse frente las iniciativas de ajuste oficiales, o desmoralizarse ante las “agachadas” cómplices de representantes patronales (como los rectores y el CIN), o las direcciones de algunos sindicatos.

Aprendimos (o recordamos) que vale la pena rescatar las acciones callejeras múltiples y diversas, que permiten sumar al conjunto de quienes están dispuestos a defender la educación pública con sus cuerpos en las calles. Pudimos recuperar tradiciones “olvidadas” por muchas organizaciones sindicales en las universidades: los paros, clases públicas, asambleas y tomas de facultades. Estas acciones volvieron a aparecer en el centro de nuestro repertorio de luchas, mostrando que la visibilización del conflicto requiere dislocar lo cotidiano, saliendo del status quo y la comodidad de la rutina.

Finalmente, las acciones de este proceso demostraron que hay que juntarse con otros sectores en lucha y resistencia. Para construir una práctica política eficaz, necesitamos conformar un frente único contra el ajuste y el oscurantismo fascista.

Fuente: Huellas del Sur - Agosto 2025